血圧や循環の薬剤や早期発見が進み、脳梗塞や脳卒中の発症は抑えられるようになりました。

現在は心不全パンデミックと言われ、殆どの病院では高齢者の心不全の患者さんで満員状態だそうです。

拡張期心不全:HFpEF(heart failure with preserved ejection fraction)

は、左心室のポンプ機能(駆出率)は保たれているものの、心臓が拡張する機能が低下する「拡張性心不全」のことです。原因には高血圧による心室の硬化があり、初期は症状が出にくいが進行すると肺うっ血を引き起こします。

当院の症例でも、人工透析患者の心胸郭比が激減し肺うっ血の症状が改善しました。

加圧トレーニング®がそれらに有用であることが期待できます。

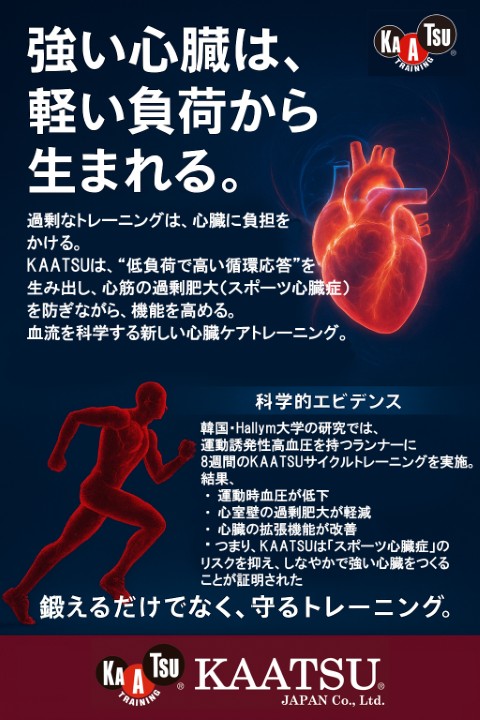

運動誘発性高血圧を有するランナーにおいて、加圧トレーニング®が心臓構造および拡張機能を改善する

韓国の大学(Hallym University, Korean National Sport University など)の研究チームによる

「Blood Flow Restriction Training Improves Cardiac Structure and Diastolic Function in Runners with Exercise-Induced Hypertension」

(日本語訳:運動誘発性高血圧を有するランナーにおいて、血流制限トレーニングが心臓構造および拡張機能を改善する)

という研究です。

使用した器具はKAATSU®GLOBAL社製です。

以下にわかりやすく解説します

解説

こちらは、研究論文、血流制限トレーニング(BFR:Blood Flow Restriction Training)=KAATSU®が、運動中に血圧が過度に上がる“運動誘発性高血圧”を持つランナーにおいて、心臓の構造・機能にどう影響を与えるかを調べたものです。

研究の背景

本研究では「このBFRトレーニング(加圧トレーニング®)が、EIHランナーの心臓構造/機能にも良い影響を与えるか」を調べています。

長距離ランナーなど、激しい運動を行う人では、運動中に収縮期血圧(心臓が血を送り出すときの血圧)が非常に高くなる場合があり、これを「運動誘発性高血圧(EIH:Exercise-Induced Hypertension)」と呼びます。

このような状態が続くと、心臓の壁(特に左右の心室中隔)が厚くなったり(心筋肥大)、心臓の“拡張”時(血を受け入れるとき)の機能が悪くなったりする可能性があります。

一方で、BFRトレーニング(加圧トレーニング®)は、手足の血流を部分的に制限しながら低〜中強度の運動を行うことで、血管機能改善や筋力アップ、あるいは運動中血圧の改善効果が報告されてきた手法です。

方法

- 被験者:運動負荷(トレッドミルなど)において最大収縮期血圧が 男性で210 mmHg以上 という基準を満たしたランナーたち。

- 群分け:

- BFRトレーニング群(BFRT群) … 8週間、週2回、20分/回のBFR付き運動を実施。

- コントロール群(非BFRT群) … 同運動強度・頻度の運動を行ったが、BFRはなし。

- 測定:介入前後に、運動時の血圧・運動能力(最大酸素摂取量 VO₂max など)、および心エコー(心臓の壁の厚さ・拡張機能など)を計測。

当該論文に載っている加圧トレーニング®実施条件の要点

- カフ位置:大腿近位部。

- 1週目:Cycle(Low SKU, 150→220 mmHg、30秒オン/5秒オフで段階的に上昇)。

- 2週目:Cycle(Medium SKU, 230→300 mmHg)10分 → Constant 250 mmHgで10分。

- 3~8週:最初にCycleを1回行った後、Constantで連続15分(運動強度60%HRR)。

結果

運動時の最大収縮期血圧(SBPₘₐₓ)が、BFR群で 約222.8 mmHg → 179.7 mmHg に低下しました。

BFR群では運動時間が延び、VO₂maxも上がりました。つまり「より長く・より多く運動できるようになった」という改善が見られています。

心エコーで見た心臓の壁の厚さ(特に左右心室の中隔の厚さ)が、BFR群で「薄くなる」方向へ改善。

心臓が拡張(血を受け入れる)ときの機能を示す指標(E′/A′比、E/E′比)が、BFR群で良好な改善を示しました。つまり「拡張期の機能」が改善されたと考えられます。

ただし、心臓の収縮(血を送り出す)機能には大きな変化は見られませんでした。

どういう意味?(一般向けの解説)

- 運動中に血圧が非常に上がるランナーでは、心臓に「休めない緊張状態」が続くため、将来的には心臓の壁が厚くなったり、柔軟性が失われたりするリスクがあります。

- この研究では、BFRトレーニングを取り入れることで、運動中の血圧の上昇が抑えられ、心臓の壁が「厚くなる」のではなく少し「薄くなり/正常化する方向」へ向かったという点がポイントです。

- さらに、心臓が血を受け入れるときの“ゆとり”が改善された(=拡張機能が改善)ということは、「心臓が少し楽に働けるようになった」とも捉えられます。

- つまり、ただ運動するだけでなく、BFR(加圧トレーニング®)という手法を組み込むことで“運動誘発性高血圧をもつ運動者”にとって、心臓を守る“もうひとつの手段”になり得る、ということです。

意義・KAATSU®との関連

この研究は、KAATSUが筋肉だけでなく「心臓・血管系のリモデリング(再構築)」にも有効であることを示すものです。

従来のBFR研究は筋肥大や筋力に焦点がありましたが、この論文は「心臓機能改善」を示した点で非常に重要です。

特に:

- 高血圧や心機能低下のリスクがある中高年アスリート

- リハビリや低負荷トレーニング中の人

にとって、安全かつ効果的な介入法の可能性を示しています。