表紙絵のアルコール摂取量は厚労省が推奨する適切な飲酒量です。こんな飲酒量では飲まない方がマシだと思っていました笑

アルコールには安全な摂取量はない

The Lancet および関連研究で「アルコールには安全な摂取量はない(“no safe level”)」という結論を支持する論文があります。2018年8月、世界中に衝撃が走りました。

No level of alcohol consumption improves health – The Lancet

「少量の赤ワインは心臓病に良い」と言うことも否定され、左党には痛い現実が突きつけられました。

「The Lancet(ランセット)」 は、イギリスで発行されている世界的に有名な医学専門誌(医学雑誌)です。

アルコールという文化と身体の関係

私たちは日常で「酒を飲む人」「酒を飲まない人」という言葉を自然に使っています。しかし、その違いを科学的・文化的・身体的な観点から考えたことはあるでしょうか?

本記事では、アルコールをめぐる誤解や事実を整理し、健康との関係を見つめ直してみます。

1. アルコールは「ドラッグ(薬物)」の一種

アルコール(エタノール)は、脳の神経伝達を変化させる向精神作用物質です。

同じアルコールでもメタノールは燃料用アルコールの一種で、日本の戦後やソ連で違法に販売され、失明した人がたくさん出ました。

メタノール 失明 – Google 検索

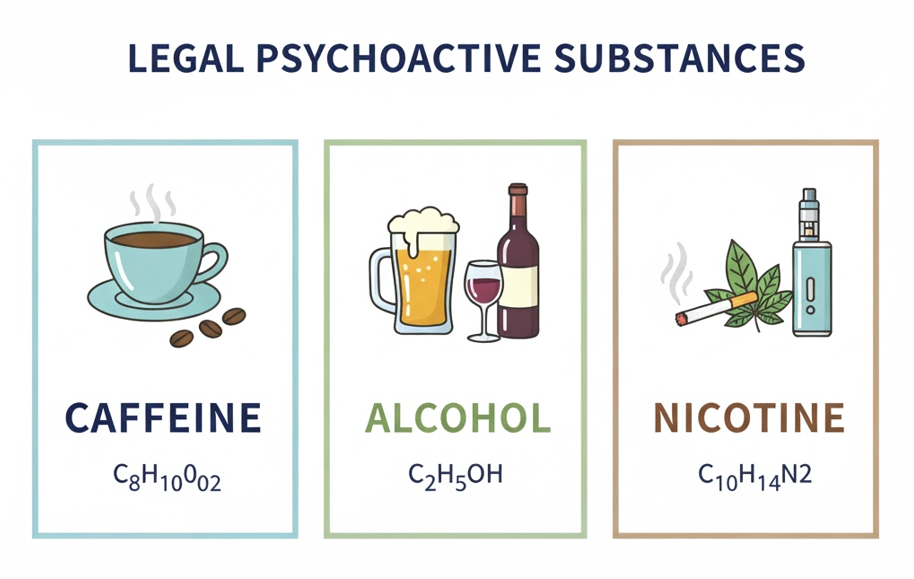

つまり、コーヒーのカフェインやタバコのニコチンと同様、「合法的に使用できるドラッグ」の一つです。

実際、世界的に見るとアルコールは「カフェインに次いで最も多く消費されている向精神薬物」と報告されています。Alcohol (drug) – Wikipedia

合法的な精神作用物質

☕カフェイン(C₈H₁₀N₄O₂)

- 代表例:コーヒー、紅茶、エナジードリンク

- 作用:中枢神経を刺激し、眠気を抑えて集中力を高める

🍺アルコール(C₂H₅OH)

- 代表例:ビール、ワイン、日本酒など

- 作用:リラックス効果や多幸感をもたらす

- 注意点:依存性があり、臓器障害のリスクもある

🚬ニコチン(C₁₀H₁₄N₂)

- 代表例:タバコ、電子タバコ

- 作用:覚醒作用をもつが、強い依存性がある

- 注意点:心血管への悪影響が報告されている

補足

- これら3つはいずれも「合法」でありながら、脳や神経に影響を与える精神作用物質。

- 社会的には受け入れられているが、いずれも「薬物」の一種。

- 使用には注意が必要。

2. 世界では禁忌とされる文化もある

日本では古くから酒文化が根づいており、晴れの日である祝い事や季節の節目に欠かせない存在です。

一方で、世界の人口の約3~4割を占めるムスリム(イスラム教徒)の国々では、宗教的戒律によりアルコールは厳しく禁じられています。

「一滴の酒も口にしない」

これは信仰上の理由からであり、文化的背景が深く関係しています。同じ人間社会でも、「酒の価値観」はこれほど異なるのです。

飲酒しないムスリム(イスラム教徒)の国々では、客人を甘いお菓子でもてなすそうです。

「甘さの強さ=もてなしの度合い」と感じる文化的傾向があります。特に農村部では、「歯がしみるほど甘いほど、心がこもっている」とされることもあるそうです。

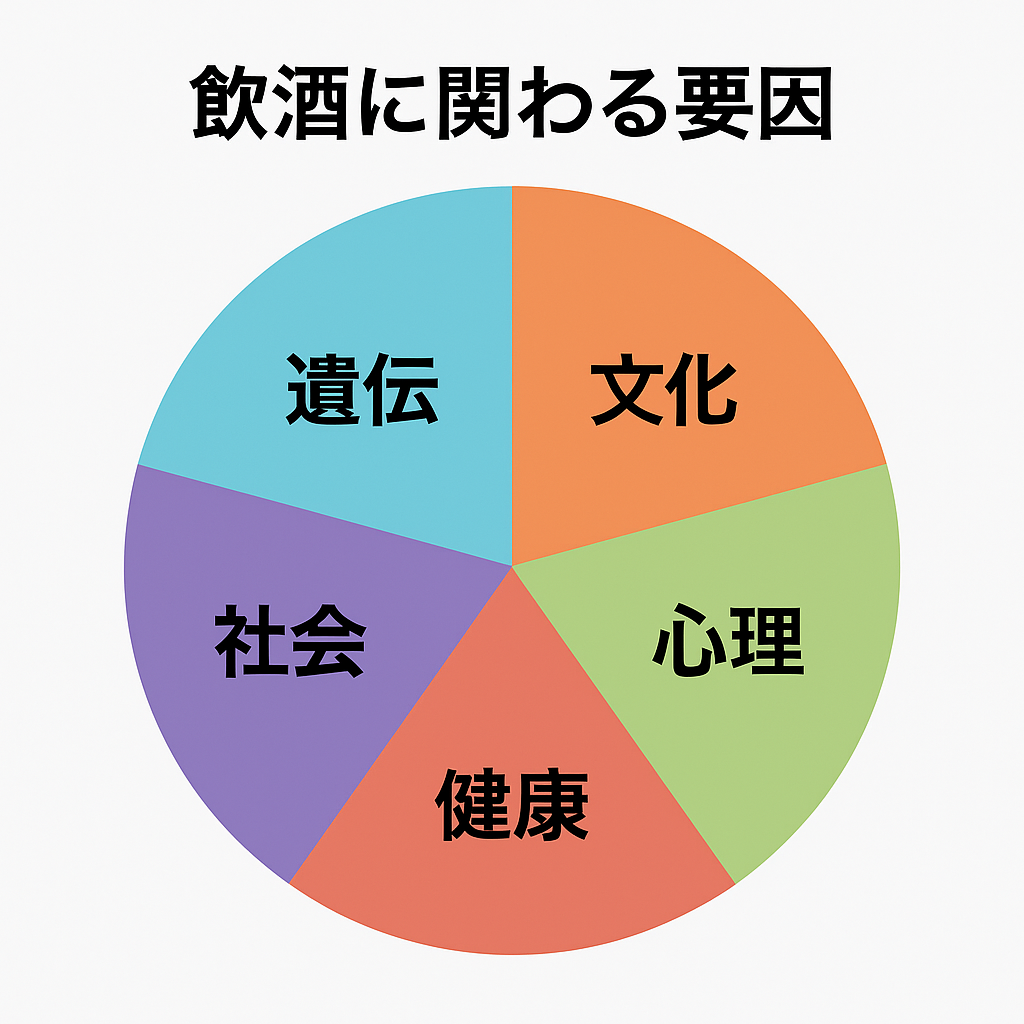

3. 「飲む」「飲まない」を分ける要因は一つではない

よく「飲む人は体質的に強い」「飲まない人は弱い」と言われますが、これは一部しか正しくありません。

実際には、以下のように複数の要因が関係しています。

- 遺伝・体質:アルコール分解酵素(ALDH2)の活性の有無

- 文化・習慣:家庭環境、地域性、職場の慣習

- 心理的要素:ストレスや不安を和らげるための飲酒

- 社会的要素:付き合い、会合、冠婚葬祭など

- 健康状態:肝臓や脳などの器官への負担耐性

4. 日本のアルコール摂取の現状(最新調査より)

独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター が実施した 「令和6年度 飲酒と生活習慣に関する調査」 で、調査実施期間は 令和6年(2024年)8月28日~令和7年(2025年)3月頃 です。

1. 飲む人の割合

- 男性の約75%、女性の約55% がこの1年にお酒を飲みました。

- 毎週3回以上、1合以上 飲む「習慣飲酒者」は

→ 男性:約33%(減少傾向)

→ 女性:約9%(少し増加)

2. 飲酒量の傾向

- 日本全体の酒の消費量は 1990年代をピークに減少。

- 成人1人あたりでは、約80リットル/年ほど。

- 男性の約15%、女性の約9%が「健康リスクのある量」を飲んでいます。

(目安:男性40g/日以上=日本酒2合、女性20g/日以上=1合)

3. 問題飲酒・依存の状況

- アルコール使用障害(依存・疑いを含む)は 約300万人以上。

- 社会的損失は医療・労働など含めて 年間約3兆円以上 と推計。

4. 飲むお酒の種類

- 一番多いのは ビール・発泡酒(約7割)。

- 女性では チューハイ・カクテル系が増加中。

- 度数が高い「9%缶チューハイ」なども人気。

5. 健康・生活への影響

- 飲酒は血圧上昇、肝臓・心臓・睡眠に影響します。

5. アルコールの「ゆるやかな依存性」

アルコールの怖さは、少しずつ脳と身体を慣らしていく点にあります。

急激に中毒を起こす薬物とは異なり、

- 「飲むとリラックスする」

- 「寝つきが良くなる」

- 「気分が晴れる」

といった快感が習慣化し、やがて依存に変わります。

長期的には、

- 脳の萎縮

- 肝臓・膵臓の障害

- 精神的依存(やめたいのにやめられない)

といった慢性影響が現れます。

6. 「嗜好品」としての距離感を見直す

アルコールは、コーヒーやチョコレート、甘味と同じく「嗜好品」です。しかし、それらと異なり「脳神経に直接作用する」点を忘れてはいけません。

嗜むことは悪いことではありませんが、「習慣」と「依存」は紙一重です。その違いを自覚しながら、自分なりの“距離感”を見つけることが大切です。

7. 筆者の経験から

私もかつては毎晩の晩酌が日課でした。

やがて二度のがんを経験し、回復して今こうして健康でいられることに深く感謝するようになりました。

その後、コロナ禍で一人飲みの機会が増えるにつれて酒量がさらに増しまたのですが、なぜか酔いにくくなり、これはおかしいぞと体調の変化を自覚しました。

こうした経緯を踏まえ、最終的に完全断酒を決断し、実行しました。

不思議なことに、飲まない期間が続くと、

- 睡眠の質が上がり

- 朝の頭がすっきりし

- 気分の波が減る

- 匂いや味に敏感になる

といった変化を感じます。

年齢と共に、朝の方が頭がハッキリするのは普通のようです。朝活に力を入れています笑

8. 最後に ―「飲む」「飲まない」を選ぶ自由

アルコールは文化であり、嗜好であり、同時にドラッグでもあります。

だからこそ、「飲む・飲まない」のどちらを選ぶにしても、自分の身体と心に正直であることが大切です。

「なぜ自分は飲むのか?」「やめたい時にやめられるか?」

この問いを時々立て直すだけでも、健康との向き合い方が変わってきます。

まとめ

- アルコールは合法的な向精神作用物質である

- 世界には宗教上の禁酒文化がある

- 飲酒の有無は体質だけでなく心理・社会的要因も影響

- 日本でも依存のリスクは存在する

- 「嗜好」と「依存」を見極め、自分なりの距離を保とう

肝臓は沈黙の臓器と言われ最後まで頑張ります。

肝臓に限らず内臓は70-80%悪化しないと自覚症状として出ませんから、検査結果がまあまあ良くても安心はできません。ある日突然悪化することもあります。